Histoire de l’ancien village potier

Autrefois, une intense activité potière

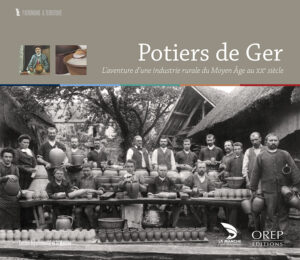

Du 14e au début du 20e siècle, les potiers de Ger fabriquent en quantité industrielle des pots de grès de grande qualité. Ils sont principalement destinés à la conservation et au transport des aliments, tel que le célèbre beurre d’Isigny. Avec lui, les pots de Ger traversent l’Atlantique !

Dès la fin du Moyen Âge, les potiers de Ger se structurent en confrérie. Cette communauté, qui a compté jusqu’à une trentaine de villages potiers, s’organise sur le plan technique, commercial et social. Cela permet d’exploiter les ressources naturelles du Domfrontais et du Mortainais. Les potiers utilisent ainsi le bois de l’immense forêt de la Lande-Pourrie afin de cuire une argile locale exceptionnelle. Au final, cela donne des pots parfaitement imperméables.

Aux côtés d’autres centres potiers du pays de Bray, du Bessin et du Cotentin (Néhou, Saussemesnil et Vindefontaine), les potiers de Ger développent une industrie rurale très active et performante. Cette dernière fait vivre une population importante jusqu’à la fin du XIXe siècle dans le Sud-Manche.

En 1840, dans les 21 ateliers de la commune de Ger, on dénombre plus de 700 ouvriers ! Objet banal du quotidien, les usages du pot, selon ses formes, sont multiples : conserver, cuisiner, manger et boire, bien sûr, mais aussi laver, soigner, éclairer, ranger… Concurrencés par de nouveaux matériaux (le métal puis le plastique), ces contenants très répandus laissent progressivement la place à des produits touristiques décoratifs au début du 20e siècle. Enfin en 1919, les potiers réalisent la dernière cuisson du Placitre.

Paul Malherbe, ancien ouvrier de la poterie Dumaine, Ger 1953

Quand le village devient un musée

70 ans plus tard, en 1989, le Département de la Manche engage une politique d’acquisition foncière sur cet ancien site potier. Il est le témoin de l’intense activité préindustrielle qui existait dans le sud-Manche au 19e siècle. Après des recherches archéologiques, le Département met en œuvre un programme de restauration des bâtiments et d’un des fours-tunnels. En parallèle, il engage une politique d’acquisition d’une collection de poteries traditionnelles des anciens sites potiers bas-normand. Cette démarche fortement soutenue par Pierre Aguiton, alors président du conseil général, et sa femme Francine, permet en 1997 l’ouverture du musée régional de la poterie. Le changement de son nom en « Musée de la céramique – Centre de création », en 2020, vient conforter le lien entre l’histoire, le patrimoine et une activité contemporaine. Ce qui est assez rare pour un équipement patrimonial !

Le musée de la céramique fait partie du réseau des sites et musées gérés par le Département de la Manche.

Retrouvez l’histoire des potiers de Ger et découvrez les céramiques traditionnelles exposées au musée dans ce livre en vente à l’accueil

Retrouvez l’histoire des potiers de Ger et découvrez les céramiques traditionnelles exposées au musée dans ce livre en vente à l’accueil